Pneumothorax en contexte TCCC / TECC

Le pneumothorax est une complication fréquente des traumatismes thoraciques. Dans un contexte tactique (TCCC / TECC), sa reconnaissance rapide et sa prise en charge immédiate peuvent sauver la vie du blessé.

Note : le Medic n’est pas un médecin, mais un spécialiste médical avancé intégré à une troupe et formé à des gestes de sauvetage de niveau supérieur. En Suisse, cette spécialisation est notamment présente au sein des forces spéciales.

Mécanismes de survenue en contexte militaire

- Blessures par balle : pénétration thoracique, parfois avec sortie, pouvant créer une plaie soufflante.

- Éclats (shrapnel) : multiples pénétrations avec lésions pulmonaires et hémorragiques combinées.

- Explosions (blast) : onde de surpression → rupture alvéolaire/pleurale → pneumothorax fermé ou bilatéral.

- Trauma contondant (écrasement, chute, impact véhicule) : fractures costales avec perforation pulmonaire secondaire.

Prise en charge d’un pneumothorax ouvert

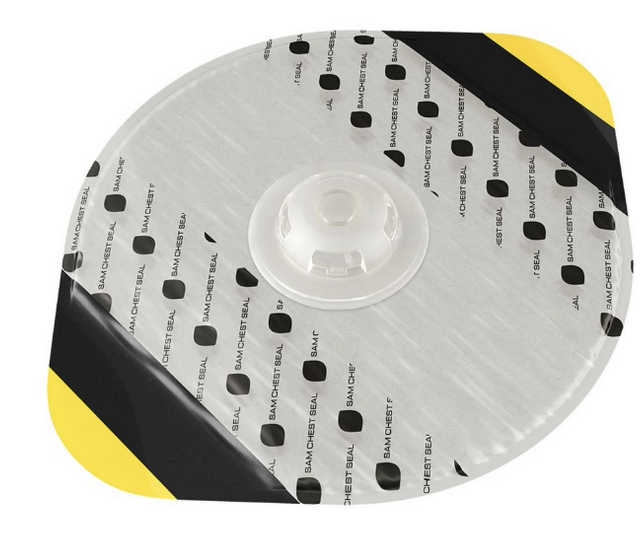

- Mettre en place un pansement thoracique avec valve sur la plaie soufflante ou toute plaie thoracique.

- À défaut, appliquer un pansement occlusif 3 côtés avec le plastique d’une compresse 10/10.

- En cas de tachycardie, tachypnée ou détresse respiratoire : soulever le pansement quelques secondes et assister la ventilation si nécessaire.

- Si la détresse persiste → suspecter un pneumothorax sous tension et réaliser une décompression à l’aiguille (geste de Medic).

- Laisser le patient adopter sa position de confort, souvent couché sur le côté atteint.

- Si insuffisant → ventilation en pression positive / moyens avancés si la situation tactique le permet (geste de Medic).

- Surveiller en continu pour exclure un pneumothorax sous tension.

Physiopathologie du pneumothorax sous tension

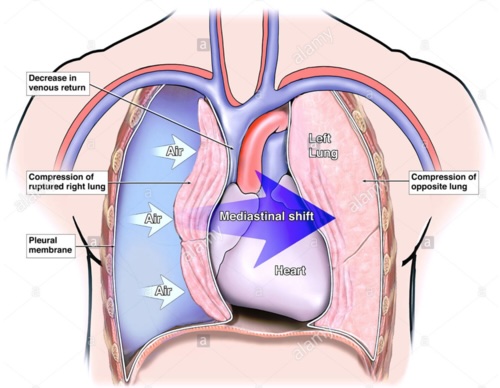

Un pneumothorax sous tension survient lorsqu’une blessure thoracique agit comme une valve à sens unique : l’air entre dans la cavité pleurale à chaque inspiration mais ne peut pas ressortir. La pression intrathoracique augmente, entraînant :

- Compression pulmonaire du côté atteint → ↓ ventilation et hypoxémie.

- Déplacement médiastinal vers le côté opposé → compression du cœur et des gros vaisseaux, avec compression des veines caves (SVC/IVC) → ↓ retour veineux → choc obstructif puis arrêt circulatoire sans décompression.

Signes cliniques d’un pneumothorax sous tension

- Anxiété, malaise, douleur thoracique, dyspnée.

- Agitation, tachycardie, détresse respiratoire.

- Diminution ou absence des bruits respiratoires d’un côté.

- Cyanose, apnée (cas graves).

- Turgescence jugulaire, emphysème sous-cutané.

- Signe tardif : déviation trachéale.

Conditions pour réaliser une décompression à l’aiguille (Medic)

- Aggravation de la détresse respiratoire ou ventilation difficile au BAVU.

- Absence ou nette diminution des bruits respiratoires d’un côté.

- Choc décompensé (TAS < 90 mmHg ou absence de pouls périphérique).

Procédure de décompression (Medic)

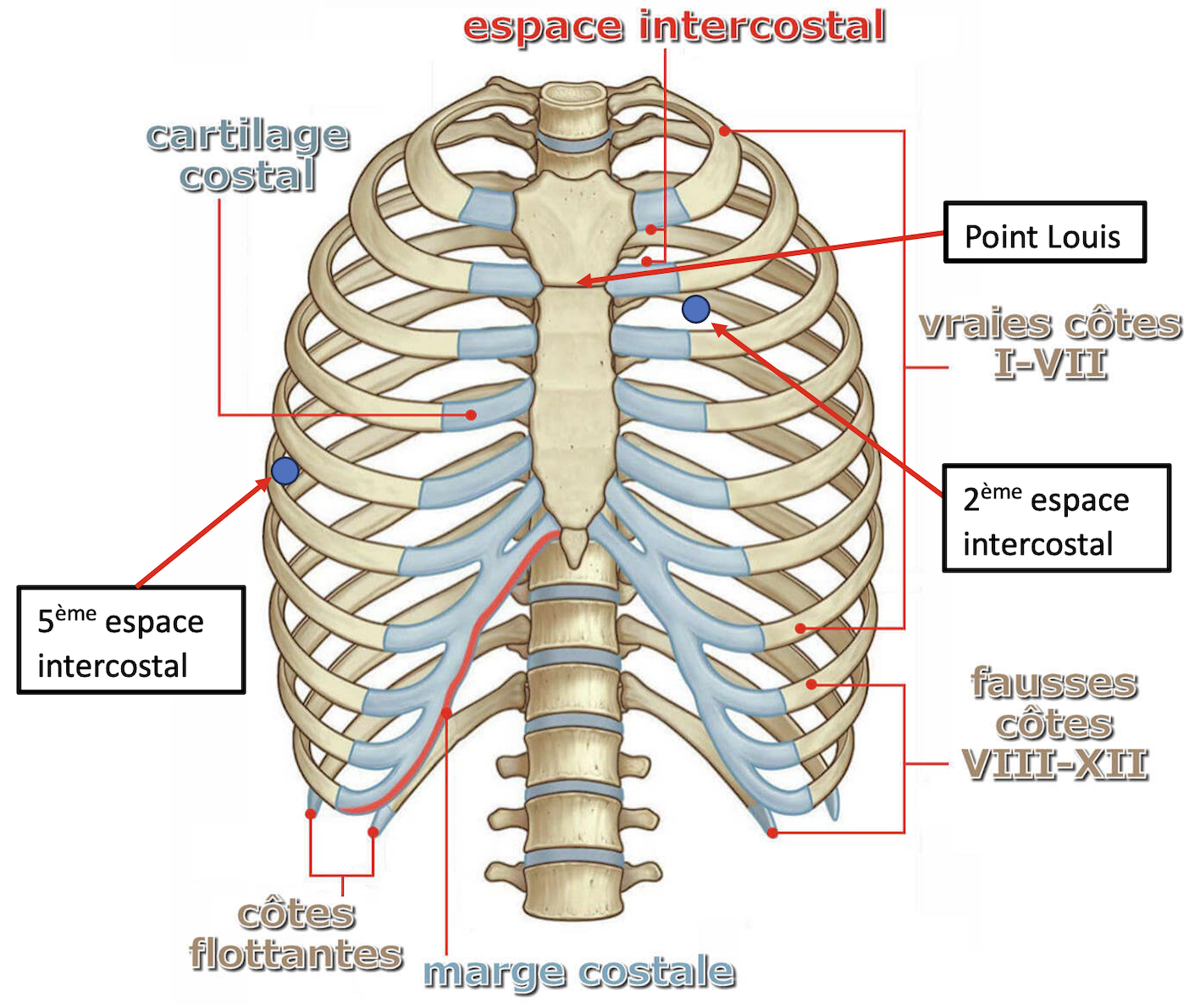

- Privilégier le 5ᵉ espace intercostal (ligne axillaire antérieure).

- Alternative : 2ᵉ espace intercostal (ligne médio-claviculaire).

- Aiguille ≥ 8 cm, calibre 10–16G.

- Insérer jusqu’à évacuation massive d’air, laisser le cathéter en place et le fixer.

- Contrôler l’efficacité (auscultation, clinique) et surveiller.

Étude : taux de succès 100 % au 5ᵉ espace contre 57,5 % au 2ᵉ.

Différences civil/militaire : en civil, traumatisé inconscient → décompression bilatérale d’emblée ; en tactique, usage raisonné du matériel (nécessité absolue).

Spécificités

- Pneumothorax bilatéral : très rare hors ventilation en pression positive → prudence iatrogène.

- Enfant : 2ᵉ EIC mi-claviculaire, possible 4ᵉ–5ᵉ EIC antérieur ligne axillaire.

- ACR traumatique : civil → décompression bilatérale recommandée ; militaire en opération → blessé considéré comme DCD.

Exemple de matériel recommandé

Moyens avancés (Medic militaire)

1) Contrôle respiratoire

- Pansement thoracique avec valve.

- Décompression à l’aiguille (5ᵉ ou 2ᵉ EIC).

- Voies aériennes : moyens supraglottiques (i-gel®, LMA) privilégiés ; ventilation en pression positive si nécessaire.

2) Accès vasculaire et fluides

- Accès VVP ou IO en verrou.

- En combat, la prise du pouls périphérique guide la perfusion :

- Pouls filant présent → pas de perfusion immédiate.

- Absence de pouls périphérique → perfusion de Ringer Lactate si la situation le permet.

- Objectif : TAS minimale (hypotension permissive en hémorragie).

3) Hémostase médicamenteuse

- Acide tranexamique (TXA) : 1 g IV/IO dès que possible (idéalement < 1 h), à répéter une fois (limite 3 h).

4) Antalgie et sédation

- Fentanyl : sublingual 800 mcg (lozenge/Effentora®) ou IV/IO 1 mcg/kg, à répéter q15 min si besoin.

- Kétamine : 50 mg IN/IM q20 min, ou 20 mg IV/IO lent q30 min (préférée : pas de dépression respiratoire ni d’hypotension).

- Ondansétron 4 mg IV/IO (antiémétique).

5) Antibioprophylaxie

- Moxifloxacine 400 mg per os si possible.

- Alternative : IV/IO si administration orale impossible.

- Indication : toute plaie ouverte (thorax, abdomen, plaie par balle ou éclat).

6) Prévention des complications

- Prise en compte de la triade létale : hypothermie, coagulopathie, acidose.

- Protection systématique contre le froid (couvertures, isolants).

7) Évacuation

- Évacuation rapide type 9-Line.

- Transmission des gestes effectués ; prise en charge hospitalière (drain thoracique, chirurgie).

Moyens de base (soldat non medic)

- Identifier une plaie thoracique soufflante.

- Appliquer un pansement occlusif avec valve si disponible, ou un pansement 3 côtés improvisé.

- Maintenir le blessé en position semi-assise ou sur le côté atteint.

- Observer et signaler rapidement toute détérioration (dyspnée, agitation, cyanose).

- Préparer l’évacuation rapide vers un Medic / structure de soins militaire.

On ne traite que ce que l’on détecte : réaliser une recherche systématique (thème d’un prochain article).

Conclusion

La prise en charge du pneumothorax repose sur la rapidité de l’intervention, l’évaluation continue et l’évacuation prioritaire. La complémentarité soldat (gestes simples de protection/alerte) – Medic (gestes avancés de stabilisation) augmente significativement les chances de survie sur le champ de bataille.